| 最終更新日:02/03/2005 |

|

万を期して発表されたMeadeの廉価な星雲・星団、銀河などを主なターゲットとするカメラ。その内容は…。 |

ここでは、第1弾として、パッケージ概要からハード、ソフト、それぞれの観点で概要を見ていくことにします。サイト内関連ページ(「Deep Sky Imager Test Images」)。ただし、ここで紹介している内容は、国内出荷前のものです。必ずしも出荷パッケージで実現されることを保証するものではありません。この点はご了承ください。

|

|

赤外カット(IR)フィルターを取り出してみたところ。外して赤系の星雲を撮ってみたいと思ったまま、まだ試せてないです(汗 |

|

| 基本的にLPIと同じ構成でソフトウェアをアップデート |

パッケージ内容は、基本的に米国出荷のものと一緒です。しかし国内仕様では、日本語のユーザーズマニュアル(28ページのPDF版)と、DSI Programのローカライズ版入手権が付属する点が大きなところでしょう。そして、万が一の初期不良にも保証してもらえるのは、望遠鏡アクセサリでは不幸にも大きなところかもしれません。

|

|

|

全28ページの日本語マニュアルは、英語版のBasicマニュアルから翻訳されたもの |

残念なのは、初回出荷ではDSI Program(カメラからのキャプチャソフト)が日本語ローカライズされていない点です。販売元ミックインターナショナルでは、その予定をアナウンスしていますが、2005年2月1日現在は時期未定です。しかし、パッケージ内CDに収録されている日本語PDFマニュアルが充実しているため、操作が分からず終いになるという心配はないでしょう。基本操作から使いこなしのポイントまで、ユーザーズマニュアルで知ることができます。

なお、2月出荷のパッケージでは、Deep Sky Imager Update 2が適用されているシステムCDが同梱しているようです。米国の初期出荷では、PCとカメラをUSB 1.1で接続時に異常な高負荷におちいる障害がありました。Update 2適用により、USB 2.0で接続できない環境でも大丈夫なよう正式保証されています。まぁ書くまでもなく、そうあるべきな当然なところですが…。

| ヒートシンク構造は想像以上に冷えるようで |

Deep Sky Imagerカメラは、常時PCとUSBケーブルで接続して撮像するというWebカムの延長上で開発された製品です。そのため、どちらかというとデジタルスチルカメラよりも天体特化の冷却CCDカメラに近い分類の製品だといえます。

そして、LPI Cameraで16秒という比較的長露光ながら中途半端さを拭いきれなかったものを、Deep Sky Imagerでは一挙に最長60分まで拡張。これはもう、冷却構造の違いはあるものの、冷却CCDと同じ使い勝手です。

このため、自然冷却に頼るヒートシンク構造は、米国の発表当初から賛否両論の矛先になったわけです。「この構造で満足できる冷え具合なのか?」と…。

ここに確証データとして載せる各種温度のノイズデータが揃ってなく心苦しいところですが、2005年1月現在、連続露光中にCCDチップに近いヒートシンク中央部を触ってもヒンヤリと冷たい状態です。夏になってみればある程度データが揃いますが、チップサイズの割にヒートシンクが巨大なため、ヒートシンク中央部でさえ手で触って暖かくなるほど熱量を発散するとは考えづらいでしょう。そうとはいえ、構造上、電源を別に確保してペルチェ素子を付けてみたいという改造欲を駆り立ててくれます。おそらく、Meadeも考えているのでしょうけれど…。

| リアルタイムコンポジットの威力 |

いくらハードウェアスペックが良質でも、それを活かすソフトがプアーでは「買い」に値しないでしょう。

Deep Sky Imagerカメラは、一般的なWDM対応のソフトを利用すれば、動画データを取り込むことができる「Webカム」そのもののハードウェア仕様です(取り込めるビットレートの高さは天体向けカメラの特筆すべき点)。長露光の実現は、Deep Sky Imagerカメラ準拠のキャプチャソフトでサポートされるといった関係です。その純正製品が「DSI Program」なのです。

|

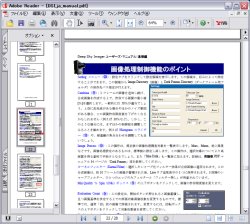

| 同梱されているキャプチャソフト「DSI Program」のメニュー。左側「LIVE」をチェックオンでスルーな映像が表示され…、「Auto Exp」クリックで自動補正。「Long exp」チェックオンで長露光指定、そして「Preview」左の数値が露光時間(ここでは「15秒」)。右側に移ると、「Min Quality」で最低コンポジット画質クオリティを%指定、「Evaluation Count」がコンポジット数。「Combine」チェックでコンポジットオンです(オフにすると、静止画像がコンポジットされず保存され続ける) |

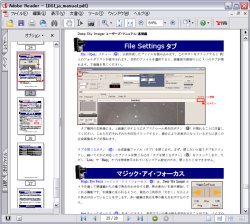

特徴は、同ソフト上のAuto Exp設定でライブ映像から自動設定を行い、GainやOffsetなど、基本的な調整を担ってくれる機能、そしてMagic Eye Forcusと称する像のピント状態が合っているのかを監視支援してくれる機能、特定の恒星や暗いスポットをライブ映像上で囲うと、自動追尾してくれる機能などが搭載されている点です。

|

自動追尾するためには、左写真のように明るい恒星を指定。月のような全面明るい天体の場合は、オプション指定して暗い場所を対象とすることも可能。 画像クリックで撮像中のDSI Programウィンドウ全体のイメージが見られます |

いずれも「自動」という一見魅力的なものなのですが、使っているうちに天体によって使い物になったり、ならなかったりする傾向が分かってきます。

天体の自動追尾は、DSI Program自体が動画取り込みを目的とするのではなく、1枚の画像へリアルタイムにコンポジット処理するというコンセプトの基、設計されていることから搭載されている機能です。つまり、望遠鏡の極軸設定が比較的悪くても、天体像が流れるのを自動的に追尾してコンポジット処理してくれるのです。そうとはいえ万能ではなくて、視野の流れ方が激しいとコンポジットが失敗してブレた画像になってしまいます。

この辺りの設定度合いは、何枚のコンポジット画像で完成とすべきか、ブレの無いクオリティ度合いを何%以上で候補に加えるのか、などと自由に設定することができます。このため、不幸にも車が近くを走って視野がブレたなどの場合、その画像はスキップして破棄されます。当然、トータルの撮影時間は長くなっていきます。これらの自動コンポジット機能が充実しているのがDSI Programのいちばんのウリでしょう。ETX-70ATの比較的追尾状態の良くない環境であっても、10分ほど放っておけば、条件の良い画像だけをコンポジットしてくれます。

正直言って、DSI Programの前身であるLPI Programで同機能を初めて知った際、Registaxのウェーブレット変換処理に勝るはずがないと決めつけていました。しかし…、と真っ向に対抗できる画像処理効果は搭載されていないものの、良質な画像をリアルタイムにコンポジットするといった方向性は、本来、歓迎すべきものでしょう。良質なライブ画像を少しでも多く取り込むという望遠鏡側そのものの追尾精度と、暗い!空を要求する種である、とも言えます。

筆者の環境は、せいぜい30秒追尾が妥当なETX-105環境なので、オートガイド機能を使いこなすといったアプローチ以外、31秒オーバーな長露光は現実的ではないようです。もちろん、横浜の光害から逃れることができれば、追尾精度を追求していくことで大きな成果が期待できるのですが…。

ほかにも、本格的で冷却CCDライクなダークフレーム撮影で減算するといった処理機能もサポートされています。

撮像例は、未開拓なところでは当サイトのこちら(Deep Sky Imager Test Images)、米国ではMeadeが目の覚めるような美しいギャラリーを開設中。まぁ当然ですが、LX200ばかりです…。

| 長露光可能な競合製品もある |

米国のML(メーリングリスト)では、Deep Sky Imagerの出荷当初からSAC Imaging製品などとの比較が激しく論議されていました。しかし、仕様上の比較以外、あまり決定的なものが挙がらなかったのも事実です。DSI Cameraは、ハードウェア仕様でソニーのSuper HADカラーCCDセンサー、48ビットカラー、16ビットのA/D変換を可能とするなど、かなり健闘しています。同等スペックの競合製品もあります。

そして、2003年の火星大接近で天文界を湧かせたToUcam Proでも明らかとされた、ハードウェア仕様だけで比較してもPC上に取り込む際のドライバソフトの品質で最終画像に差が出る事情なため、一概にハード仕様で優劣を決めるのが見当違いなのが傾向でしょう。このため、コストパフォーマンスでハードとして十分な域に達しているか、ドライバソフトの改善余地があれば行う意思がありそうなメーカーか? というのが選びどころかもしれません。

次回、公開時期未定(汗、もっと詳細なところに突っ込んでいってみましょう。